グレードAAAのタイヤは,シャシダイナモメータ試験で使用したものと同じものです。鉄の熱伝導率はアルミの約2.7倍ですが,転がり抵抗に対する係数もこれに比例していることがわかりました。ただし,図7と図8とでは荷重条件が違うため,転がり抵抗の絶対値の大小に関係性は見られません。

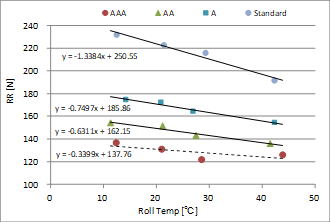

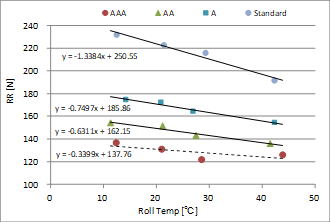

図8 鉄製ローラの温度変化に対する各タイヤのローラ温度係数の測定結果

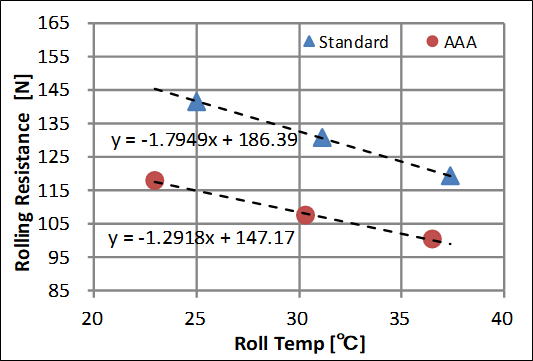

図7 四輪駆動車用ダイナモメータのアルミ製ローラの温度変化に対する転がり抵抗の違い

図7はアルミ製の四輪駆動車用シャシダイナモメータでローラ温度を変化させて転がり抵抗を測定した結果です。この試験では,事前にローラ温度を変えておき、室内温度は20

℃に維持した状態で転がり抵抗を測定したも結果です。なお試験車両はエンジン排熱影響の無い電気自動車を使用し、車両内部抵抗の影響が少ないFF車のリアタイヤでの転がり抵抗値で評価しています。図7では前輪分の荷重換算を加え,四輪分の転がり抵抗としました。

どれも室温20 ℃の条件で測定したので,公式試験法に定められた標準大気温度への補正は行っていませんが,同図が示すようにローラ温度の違いだけで四輪換算で20 N程度の転がり抵抗差が発生していることがわかりました。この試験結果による四輪でのローラ温度係数はStandardタイヤで-1.79 N/℃,グレードAAAのタイヤでは-1.29 N/℃でした。

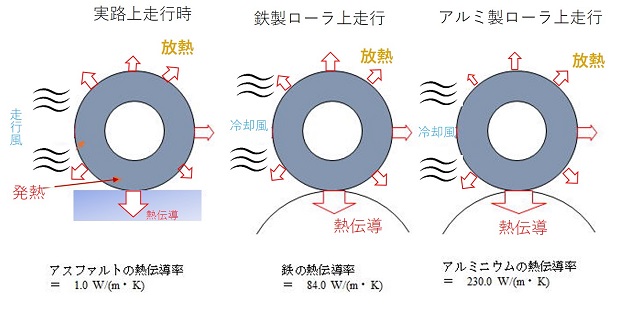

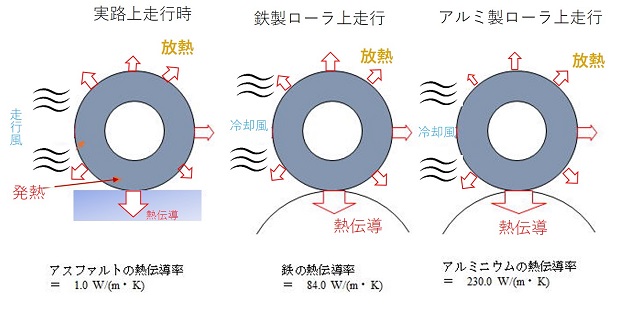

図6 実路面並びにローラ面にタイヤ熱が伝達される状態の推計

そこでシャシダイナモメータ上で転がり抵抗を測定するための規格を設けるには、ローラ材質に応じたタイヤのローラ温度係数を求めて,標準のローラ温度条件での転がり抵抗値に換算補正する方法を導入することにしました。この補正の考え方と背景は,次の通りです。

試験室は室内温度を20 ℃に保つ制御が行われるのが一般的ですが、専用の空調設備の無い地下ピット内の温度は、20 ℃以下になることはほとんど無いと考えられます。また,シミュレーション解析を行った結果、ローラ温度による燃費影響がほぼ無いといえる範囲は、鉄ローラでは±8

℃内であると導かれました。

このことからローラ表面温度の下限値は20 ℃と考えてよいので、ローラ表面温度の基準温度を28 ℃としました。この温度許容範囲は、シャシダイナモによる燃費測定結果に対してもほぼ影響が無い範囲であるといえます。一方,アルミローラの場合に補正を必要としない範囲は、熱伝導率の関係からは±2.5

℃と割り出されました。しかし現実的にはこの許容幅は狭過ぎて,アルミローラの温度をこの範囲に管理することは困難と思われます。その点を考慮して、管理可能といえる±5

℃に設定することにしました。台上試験による転がり抵抗の測定結果から、路上走行相当の抵抗値に補正する際には,アスファルト路面での抵抗値に換算することになるので、ローラの温度差がいくらかあっても換算値への影響度合いはそれだけ少なくなると考えます。

以上から、補正を必要としないローラの温度範囲が±5 ℃としても,これで求めた走行抵抗結果から得られる燃費測定への影響度は小さいものといえます。ただし,アルミローラのシャシダイナモで±2.5 ℃を超える範囲の条件で燃費測定を行うと、ローラへの熱伝達の関係からタイヤ温度にも影響してきますので,燃費自体への影響が生じうることには留意する必要があります。

この範囲内の条件で試験すれば、転がり抵抗はどの材質のローラでもタイヤ損失による発熱及び損失がほぼ同じと考えられるので、転がり抵抗に対する影響は小さいと思われます。一方、ローラの温度差がこれより大きくなると、ローラ材質違いの影響が現れてきます。そこで,ローラ側の熱伝導率とタイヤのローラ温度係数を使って,転がり抵抗を補正することにしました。さらに,金属のローラ上で測定した転がり抵抗は,接触面の熱伝導率の違い等からアスファルト面の路上で測定される転がり抵抗とは若干の違いが生じると考えられるので、材質違いによるローラ温度係数を用いて路上(アスファルト)での転がり抵抗になる様に換算補正することにしました。

路面またはローラ上のタイヤに軸荷重が加わると、タイヤ接触面やその周辺部が変形します。タイヤの回転に伴って、接地部とその周囲のゴム部材が変形と復元を高い周期で繰り返すことで、ヒステリシス損失が発生します。これがタイヤの回転抵抗の原因です。この分の損失仕事は熱に変わるので、タイヤの温度が上昇します。(

→タイヤ損失についてはこちらの技術解説をご参照ください。)

タイヤトレッド面に接触しているローラ面及び周辺空気にこの熱が伝わることで、タイヤから放熱されます。運転中はこうした発熱と放熱の収支がバランスする点まで、タイヤ温度が上昇していきます。このことからタイヤ接地部の温度条件やローラ材質による熱伝導率の違い、タイヤ周辺の気流速度と周辺空気の温度によってタイヤの温度が変わり、結果として測定される転がり抵抗の値が変化する原因になります。

タイヤ周辺の空気並びにローラまたは路面への受放熱の状態イメージとその影響要素を図6に示します。なおシャシダイナモ試験室の温度は、空調設備により規準環境条件である20℃に保たれているため、タイヤに対する冷却風の当て方が規定されていれば、試験室側の変動要因はローラ温度に絞られるものと思われます。

以上のことから,タイヤ設置面の温度,材質の違いが転がり抵抗測定に及ぼす変動要素としては,ローラの温度変化を押さえておき、必要であれば適切な温度補正を行うことが重要と思われます。

ちなみにタイヤ設置面についていえば,アスファルト,鉄,アルミの順に熱伝導率が大きくなるので,接地部の温度条件違いの影響は、アルミローラの場合が最も大きくなると予想されます。

テストコースでの走行抵抗測定では,コース上で測定した抵抗値を標準大気条件における値に換算補正する規定になっています。しかしこの規定に基づいて大気温度補正を行ったとしても、例えば試験当日の日射量の違いによって外気温と路面温度に差が出る場合や、夜間などで外気温が低下しても路面は昼間の日射の余熱の残りで外気温と路面温度に乖離が生じてしまう場合などでは、実際の路面温度が転がり抵抗に与えてもその影響が補正できないといった問題があります。タイヤの温度は、外気温、風速のほかに、タイヤトレッド面が路面に直に接触していることで伝熱量が左右されます。タイヤの伝熱がタイヤ温度に影響することで、転がり抵抗測定時の路面温度は外気温度よりも影響が大きくなる可能性があります。このことから外気温度のみで温度影響を補正する現行の試験規定は、走行抵抗測定中のタイヤ温度の状況が十分には反映されない補正方法と思われます。

一方、シャシダイナモ上で試験車の転がり抵抗を測定する場合には、空調設備によって室内温度が一定に保たれているので変動要因になることはありませんが、ローラ温度の条件違いは転がり抵抗測定に影響する可能性があります。ローラ温度は、ローラやその他の機器が設置されている地下ピット内の温度条件によって影響されます。またピット内専用の空調設備の有無によっても大きく変わります。こうしたローラ温度違いが転がり抵抗測定結果に差が生じることを防ぐため、試験中のローラ温度違いの影響を補正する方法を検討しました。具体的には、試験時のローラ温度が、燃費に一定程度の影響を及ぼすような範囲を超えてしまった場合には、転がり抵抗の測定結果に対して、基準とするローラ温度条件での値に換算するという考え方です。そのため今回のJASO

E017規格では、適正なローラ温度範囲の規準を設けて、試験中のローラ温度がその範囲を超えた場合には、実測したローラ温度とローラ材質に基づいて補正するという考えです。

ローラ上での転がり抵抗は,タイヤの温度上昇とともに低下することが分科会のメンバーが行った実験によって確認されました。(→

技術解説のこちらのページに記載されています)

タイヤ自身は走行に伴う変形抵抗が元で発熱し、その熱は室内空気やローラ側に伝わります。タイヤの温度は、ローラとタイヤの温度差並びにローラの熱伝導率(ローラ材質によって異なる)等に応じて変化していきます。そのため台上でのタイヤの転がり抵抗は、これらの要素の影響を受けて値も変わってきます。ローラの表面温度は、ローラや電気装置、機械装置などが設置されている地下ピット空間の温度条件に影響されますが、こうした変動要因を避けるという意味では、ピット内を試験室の温度と同じ20

℃の条件にコントロールするのが理想ですが、設備費用等の面で難しい問題があります。そのためタイヤのローラ温度係数を定めることで,基準に定めたローラ温度における転がり抵抗値に換算する補正方法を導入することにしました。

公益財団法人日本自動車輸送技術協会は、自動車の安全確保、環境保全に役立つ各種の試験、調査、研究を行うことで社会に貢献しています。